Cabinet Astrologie & Astronomie

La Lune

La Pleine Lune et le Chat

Petit clin d'œil à mon ami Belfégor le chat de la Lune

La Lune est l'unique satellite naturel permanent de la planète Terre. Il s'agit du 5e plus grand satellite naturel du Système solaire et du plus grand des satellites planétaires par rapport à la taille de la planète autour de laquelle il orbite. Elle est le deuxième satellite le plus dense du Système solaire après Io, un satellite de Jupiter.

La Lune est en rotation synchrone avec la Terre, lui montrant donc constamment la même face. Celle-ci, appelée face visible, est marquée par des mers lunaires volcaniques sombres qui remplissent les espaces entre les hautes terres claires, certaines atteignant 9 km d'altitude, et ses cratères d'impact proéminents.

Réciproquement, elle possède une face cachée, qui présente moins de mers mais beaucoup plus de cratères, dont le bassin Pôle Sud-Aitken, le plus grand du satellite et l'un des plus grands du Système solaire par son diamètre de 2 500 km. Elle est dépourvue d'atmosphère dense et de champ magnétique. Son influence gravitationnelle sur la Terre produit les marées océaniques, les marées terrestres, un léger allongement de la durée du jour et la stabilisation de l'inclinaison de l'axe terrestre.

La distance orbitale moyenne de la Lune est de 384 402 km, soit environ 30 fois le diamètre terrestre, et sa période de révolution vaut 27,3 j. La taille apparente de la Lune dans le ciel est approximativement la même que celle du Soleil, puisque le diamètre de l'étoile est environ 400 fois celui du satellite, mais qu'elle est également 400 fois plus éloignée. Par conséquent, la Lune peut couvrir presque exactement le Soleil dans le ciel, permettant l'apparition d'éclipses solaires totales. Cette correspondance de taille apparente disparaîtra dans un avenir lointain du fait de l'augmentation de la distance lunaire d'environ 3,8 cm par an. La formation de la Lune remonterait à il y a environ 4,51 milliards d'années, peu de temps après celle de la Terre.

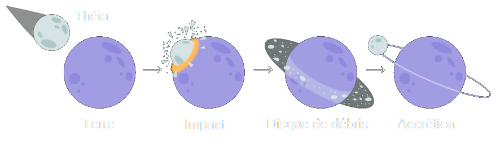

L'explication la plus largement acceptée est que la Lune s'est formée à partir des débris restants après un impact géant entre une proto-Terre et une protoplanète de la taille de Mars, appelée Théia.

Le satellite naturel, parfois désigné Terre I, est survolé pour la première fois par la sonde spatiale Luna 2 en 1959. Durant plus d'une décennie, elle est notamment étudiée par les programmes Luna et Apollo, respectivement soviétique et américain. Cette course à l'espace culmine en 1969 avec les premiers humains posant le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11 emportant Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Dix autres astronautes de la NASA foulent ensuite le sol lunaire jusqu'à Apollo 17 en 1972. Ces missions permettent de ramener sur Terre des roches lunaires qui, avec les observations effectuées sur place, permettent de développer la connaissance géologique de la Lune, de sa structure interne et de l'histoire de sa formation.

Délaissée à partir de 1974 par les puissances spatiales, l'astre connaît un nouvel intérêt dans les années 1990, 2 missions de la NASA découvrant des indices de la présence de glace d'eau, notamment au pôle Sud.

À compter de la fin des années 1990, la Lune est la destination principale des sondes spatiales des nouvelles nations spatiales, notamment la Chine, le Japon et l'Inde. De nouvelles missions habitées vers la Lune, voire une colonisation, sont envisagées dans les années 2020 / 2030.

En sa qualité de deuxième objet céleste dans le ciel terrestre par sa magnitude apparente, après le Soleil, et du fait de son cycle régulier de phases correspondant à sa période synodique de 29,5 j, la Lune sert de référence et d'influence culturelle aux sociétés humaines depuis des temps immémoriaux.

Celles-ci se retrouvent dans la langue, les calendriers, l'art et la mythologie. Par exemple, la déesse Luna, dans la mythologie romaine, ou Séléné, dans la mythologie grecque, ont donné respectivement son nom et un adjectif correspondant.

Caractéristiques physiques

Dimensions et masse

La Lune est un sphéroïde en raison de l'étirement créé par les forces de marée, son grand axe étant déplacé de 30° par rapport à la Terre en raison d'anomalies gravitationnelles causées par ses bassins d'impact. Sa forme est plus allongée que ce que les forces de marée actuelles peuvent expliquer.

Ce renflement fossile suggère que la Lune s'est solidifiée lorsqu'elle orbitait à une distance moitié moindre de celle actuelle avec la Terre et qu'elle serait à présent trop froide pour que sa forme ne s'adapte à ce changement d'orbite.

Son rayon équatorial est de 1 738,1 km et son rayon polaire de 1 736,0 km, ce qui lui confère un aplatissement de 0,001, 3 fois plus faible que celui de la Terre. Son rayon moyen est de 1 737,4 km, ce qui correspond à 27 % du rayon terrestre environ.

Sa masse étant de 7,346 × 1022 kg, soit un peu plus de 1 % de la masse terrestre, la gravité de surface subie sur la Lune est bien plus faible que celle sur Terre : avec 1,62 m/s, elle est 6 fois plus petite. Ainsi, même si sa masse reste constante, un être humain sur la Lune voit son poids divisé par 6.

De même, porter une combinaison spatiale de 90 kg est équivalent à la sensation de porter une combinaison de 15 kg sur Terre. Par ailleurs, la vitesse de libération sur la Lune est plus faible que celle de la Terre, à 2,38 km/s contre 11,2 km/s. Le champ gravitationnel de la Lune est mesuré en suivant l'effet Doppler des signaux radio émis par les appareils en orbite. Les principales caractéristiques de la gravité lunaire sont les réplétions, de grandes anomalies gravitationnelles positives associées à certains des bassins d'impact géants, en partie causées par les coulées de lave basaltique dense qui remplissent les mers lunaires. Ces anomalies influencent grandement l'orbite des engins spatiaux autour de la Lune. Cependant, les coulées de lave ne peuvent à elles seules expliquer toute la signature gravitationnelle ; des concentrations de masse indépendantes du volcanisme des mers ont été identifiées.

Structure interne et composition

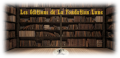

Structure interne de la Lune

La Lune est un corps différencié, structuré en une croûte, un manteau et un noyau distincts. Il s'agit du deuxième satellite naturel le plus dense du Système solaire après Io, un des satellites de Jupiter. Cependant, son noyau, probablement constitué de fer métallique allié à une petite quantité de soufre et de nickel ne fait qu'environ 350 km de rayon au plus, soit 20 % du rayon de la Lune. Les analyses des variations de la rotation de la Lune indiquent qu'il est au moins partiellement fondu et qu'elle possède donc un noyau interne solide entouré d'un noyau externe liquide. Il serait ainsi solide jusqu'à 240 km du centre puis liquide jusqu'à un peu plus de 300 km.

Autour du noyau se trouve une couche limite de roches partiellement fondues jusqu'à environ 500 km du centre. Au-delà de cette couche se trouvent le manteau et la croûte, tous 2 formés de roches solides mais de compositions chimiques et minéralogiques différentes.

La croûte, épaisse d'environ 50 km en moyenne, affleure dans les terres ; elle est présente aussi dans les mers, mais recouverte par d'épaisses couches de lave.

L'origine de cette structure interne serait la cristallisation fractionnée d'un océan magmatique lunaire peu après la formation de la Lune, il y a 4,5 milliards d'années. Le refroidissement de cet océan magmatique aurait d'abord produit la précipitation et la sédimentation :

- De cristaux d'olivine

- De cristaux de clinopyroxène

- De cristaux d'orthopyroxène

Cristaux formant un manteau mafique puis, après qu'environ les 3/4 de l'océan magmatique se soient cristallisés, la formation et la flottation de cristaux de plagioclase est à l'origine de la croûte. Les derniers liquides à cristalliser, pris entre la croûte et le manteau, auraient été fortement enrichis en éléments incompatibles, parmi lesquels des éléments radioactifs KREEP producteurs de chaleur.

Cependant, ce modèle n'explique pas complètement les caractéristiques observées de la composition de la surface, notamment des dissymétries de la répartition du thorium entre les faces visibles et cachées.

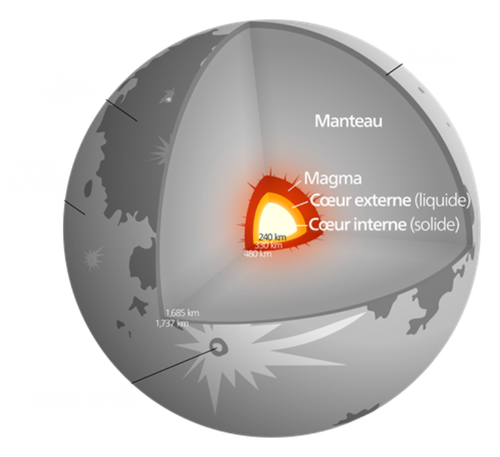

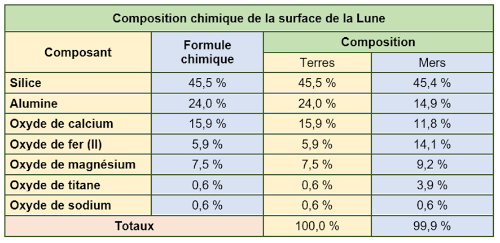

La cartographie géochimique de la surface lunaire, réalisée à partir des orbiteurs, est en accord avec cette perspective : la surface des hauts plateaux, représentative de la croûte, est principalement constituée d'anorthosites, des roches ignées principalement composées de plagioclase.

Celle des mers, comme celle des échantillons de roches lunaires recueillis sur place, sont des laves de composition mafique, plus riches en fer que les basaltes terrestres.

Sélénographie

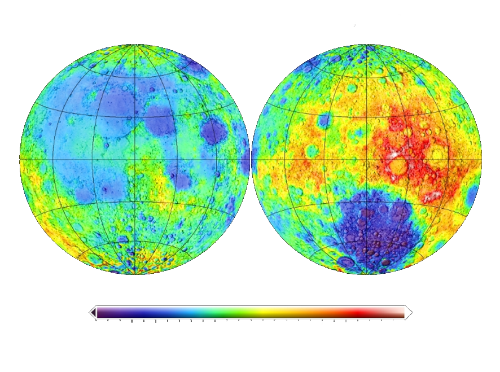

Données du LRO en 2010

Globe topographique de la Lune (en

mouvement)

Carte topographique (ci-dessus)

La topographie de la Lune, aussi appelée sélénographie, est mesurée par altimétrie laser et stéréoscopie. Son relief le plus visible est le bassin Pôle Sud-Aitken, d'un diamètre d'environ 2 500 km, le plus grand cratère de la Lune et un des plus grands cratères d'impact du Système solaire, dont le choc aurait fait basculer l'axe de rotation de l'astre de 15,8°. D'une profondeur de 13 km, son plancher est le point le plus bas de la surface de la Lune. Les altitudes les plus élevées de la surface sont situées directement au nord-est, et il est suggéré que ces reliefs pourraient avoir été épaissis par l'impact légèrement oblique ayant formé le bassin. D'autres grands bassins d'impact, tels que les mers des Pluies, de la Sérénité, des Crises, Smythii et Orientale, possèdent également des élévations régionales basses et des bords surélevés. La surface de la face cachée de la Lune est en moyenne environ 1,9 km plus haute que celle de la face visible.

La découverte d'escarpements de failles par le Lunar Reconnaissance Orbiter suggère que la Lune s'est rétrécie d'environ 90 m au cours du dernier milliard d'années. Des caractéristiques de contraction similaires existent sur Mercure. Une étude menée en 2019 sur plus de 12 000 images prises par l'orbiteur montre que la Mare Frigoris, un vaste bassin près du Pôle Nord lunaire et supposé géologiquement mort, se craquelle et se déplace. Comme la Lune ne possède pas de plaques tectoniques, son activité tectonique est lente et des fissures se développent au fur et à mesure qu'elle perd de la chaleur interne.

Mers lunaires

Les plaines lunaires sombres et relativement dénuées de caractéristiques, clairement visibles à l'œil nu depuis la Terre, sont appelées mers, car on croyait autrefois qu'elles étaient remplies d'eau.

Elles sont maintenant connues comme de vastes bassins solidifiés de lave basaltique ancienne. Bien que semblables aux basaltes terrestres, les basaltes lunaires contiennent plus de fer et aucun minéral altéré par l'eau. La majorité de ces laves a fait éruption ou s'est écoulée dans des dépressions associées à des bassins d'impact.

Plusieurs provinces géologiques contenant des volcans boucliers et des dômes lunaires volcaniques se trouvent à l'intérieur des mers de la face visible.

Presque toutes les mers se trouvent sur la face visible de la Lune et couvrent 31 % de la surface sur cette face, contre 2 % de la face cachée. D'après les cartes géochimiques obtenues par le spectromètre gamma de Lunar Prospector, il est estimé que cela est dû à une concentration d'éléments produisant de la chaleur aussi appelés KREEP sous la croûte de la face visible qui auraient causé le réchauffement, la fonte partielle, la remontée à la surface et l'éruption du manteau sous-jacent. La plupart des basaltes des mers lunaires ont fait éruption pendant l'Imbrien supérieur, il y a 3,0 milliards à 3,5 milliards d'années, même si certains échantillons datés par radiométrie pourraient être aussi vieux que 4,2 milliards d'années.

Datés par le dénombrement des cratères, les éruptions les plus récentes sur la Lune ont longtemps été évaluées à il y a environ 1,2 milliard d'années.

Cependant, en 2006, une étude du cratère Ina qui est une minuscule dépression de Lacus Felicitatis montre des caractéristiques déchiquetées et relativement exemptes de poussière qui, en raison de l'absence d'érosion par les retombées de débris, semblaient n'avoir que quelques millions d'années, même si cette datation ne fait pas consensus. Les tremblements de lune et les rejets de gaz indiquent également une certaine activité lunaire continue.

En 2014, la NASA annonce avoir découvert de nombreuses preuves d'un volcanisme lunaire récent dans 70 parcelles irrégulières de mers identifiées par le Lunar Reconnaissance Orbiter, dont certaines datent de moins de 50 millions d'années. Cela soulève la possibilité que le manteau lunaire soit beaucoup plus chaud que pensé auparavant, notamment en ce qui concerne la face visible où la croûte profonde est beaucoup plus chaude à cause de la plus grande concentration d'éléments radioactifs.

Peu auparavant, des preuves de volcanisme basaltique vieux de 2 millions à 10 millions d'années à l'intérieur du cratère Lowell situé dans la Mare Orientale, au niveau de la zone de transition entre les faces visible et cachée sont rapportées. Un manteau initialement plus chaud potentiellement associé à un enrichissement local d'éléments KREEP dans le manteau pourrait être responsable d'activités volcaniques prolongées également de l'autre côté du bassin oriental.

Les régions plus claires de la Lune sont appelées terrae, ou plus communément hautes terres parce qu'elles ont une altitude plus élevée que la plupart des mers. Elles sont datées radio métriquement comme ayant été formées il y a 4,4 milliards d'années et pourraient représenter des cumulats de plagioclases de l'océan magmatique lunaire. Contrairement à la Terre, aucune montagne lunaire majeure ne se serait formée à la suite d'événements tectoniques.

La concentration de mers sur la face visible reflète probablement une croûte beaucoup plus épaisse des hautes terres de la face cachée, qui pourrait s'être formée lors de l'impact à faible vitesse d'une seconde lune de la Terre quelques dizaines de millions d'années après la formation de la Lune.

Cratères d'impact

La surface lunaire présente également de nombreux cratères d'impact. Ils se forment lorsque des astéroïdes et des comètes entrent en collision avec le satellite. On en dénombre environ 300 000 d'une largeur d'au moins 1 km sur la face visible seule. Les périodes de l'échelle des temps géologique lunaire sont nommées d'après les événements d'impact les plus importants s'y étant déroulés, comme le Nectarien d'après la Mare Nectaris ou l'Imbrium d'après la Mare Imbrium.

Comme la Mare Orientale, ces structures sont caractérisées par de multiples anneaux de matériaux soulevés sur un diamètre de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres et associés à un large tablier de dépôts d'éjectas qui forment une stratigraphie régionale.

D'autres cratères plus petits comme Ératosthène et Copernic sont caractéristiques de périodes ultérieures et ont ainsi donné leur nom à l'Ératosthénien et au Copernicien. L'absence d'atmosphère, de conditions météorologiques et de processus géologiques récents pour créer de l'érosion font que beaucoup de ces cratères sont bien préservés.

Bien que seuls quelques bassins aient été datés avec certitude, ils sont utiles pour attribuer des âges relatifs. Comme les cratères d'impact s'accumulent à un rythme presque constant, le comptage du nombre de cratères par unité de surface est utilisé pour estimer l'âge de la surface.

Par ailleurs, les âges radiométriques des roches fondues à l'impact recueillies lors des missions Apollo se situent entre 3,8 milliards et 4,1 milliards d'années : elles sont un des principaux arguments de l'existence d'un grand bombardement tardif.

La croûte lunaire est recouverte d'une couche en surface très fragmentée et labourée par les impacts, appelée régolithe, formée par les processus d'impact.

Le régolithe le plus fin, constituant le sol lunaire en verre de dioxyde de silicium, possède une texture ressemblant à de la neige et un parfum ressemblant à de la poudre noire. Le régolithe des surfaces plus anciennes est en général plus épais que celui des surfaces plus jeunes : son épaisseur varie de 10 km à 20 km dans les hautes terres et de 3 km à 5 km dans les mers. Sous la couche de régolithe finement hachée se trouve le mégarégolithe, une couche de substrat rocheux très fracturé épaisse de plusieurs kilomètres.

La comparaison des images haute résolution obtenues par le Lunar Reconnaissance Orbiter montre un taux d'apparition des cratères significativement plus élevé que précédemment estimé. Ainsi, il est supposé qu'un processus de cratérisation secondaire causé par des éjectas projetés à chaque impact remuent les 2 premiers centimètres du régolithe cent fois plus rapidement que les modèles précédents le suggéraient, avec une échelle de temps de l'ordre de 81 000 ans.

Tourbillons lunaires

Les tourbillons lunaires sont des formations brillantes énigmatiques observées à la surface de la Lune. Ils possèdent un albédo élevé, des caractéristiques optiques similaires à celles d'un régolithe relativement jeune et en majorité une forme sinueuse. Cette forme est souvent accentuée par des régions de faible albédo qui serpentent entre les tourbillons brillants.

Présence d'eau

L'eau liquide ne peut pas persister à la surface de la Lune. Lorsqu'elle est exposée au rayonnement solaire, l'eau se dissocie rapidement par photolyse puis est emportée dans l'espace.

Cependant, depuis les années 1960, les scientifiques émettent l'hypothèse que de la glace d'eau pourrait être déposée par des comètes voire être produite par la réaction de roches lunaires riches en oxygène et d'hydrogène provenant du vent solaire, laissant des traces d'eau pouvant éventuellement persister dans les cratères d'obscurité éternelle au niveau des 2 pôles lunaires.

Des simulations numériques suggèrent que jusqu'à 14 000 km² de la surface du satellite seraient constamment dans l'ombre. La présence de quantités d'eau utilisables sur le satellite est un facteur important afin d'envisager une colonisation de la Lune de façon rentable. En effet, l'alternative consistant à transporter de l'eau depuis la Terre serait d'un coût prohibitif.

En 1994, l'expérience radar réalisée à bord de l'orbiteur Clementine rapporte l'existence de petites poches d'eau gelée près de la surface. Cependant, des observations radar ultérieures depuis le radiotélescope d'Arecibo suggèrent que ces découvertes seraient plutôt des roches éjectées lors de la formation de jeunes cratères d'impact.

En 1998, le spectromètre à neutrons de Lunar Prospector révèle la présence de fortes concentrations d'hydrogène dans le premier mètre de profondeur du régolithe près des régions polaires. Des perles de lave volcaniques, ramenées sur Terre lors de la mission Apollo 15, présentent après recherches de petites quantités d'eau en leur intérieur.

La sonde Chandrayaan-1, lancée en 2008, confirme l'existence de glace d'eau à la surface grâce à son module embarqué Moon Mineralogy Mapper. Le spectromètre observe des raies d'absorption correspondant à l'hydroxyle dans la lumière solaire réfléchie, indiquant la présence de grandes quantités de glace d'eau à la surface lunaire. Les données indiquent des concentrations de l'ordre de 1 000 ppm.

En 2009, le LCROSS envoie un impacteur de 2 300 kg dans un cratère d'obscurité éternelle et détecte au moins 100 kg d'eau dans un panache de matériaux éjectés.

Un autre examen des données du LCROSS révèle que la quantité d'eau détectée est plus proche de 155 ± 12 kg.

En mai 2011, la détection de 615 à 1 410 ppm d'eau dans les inclusions magmatiques de l'échantillon lunaire N° 74220 est annoncée.

Il s'agit du sol orange à haute teneur en titane d'origine volcanique recueilli lors de la mission Apollo 17 en 1972. Cette concentration est comparable à celle du magma dans le manteau supérieur de la Terre.

L'analyse des résultats du Moon Mineralogy Mapper (M3) apporte en août 2018 pour la première fois la confirmation de la présence de glace d'eau à la surface de la Lune. Les données révèlent les signatures réfléchissantes distinctes de la glace d'eau, par opposition à celles de la poussière et d'autres substances réfléchissantes. Les dépôts de glace se trouvent sur les pôles Nord et Sud, bien qu'ils soient plus abondants au Sud, où les cratères d'obscurité éternelle sont plus répandus.

En octobre 2020, des astronomes signalent avoir détecté de l'eau sur la surface éclairée par le Soleil de la Lune par plusieurs engins spatiaux indépendants, dont l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge (SOFIA).

Le volume d'eau présent sur la Lune est estimé en 2018 par le géologue et scientifique lunaire Paul Spudis à entre 100 millions et 1 milliard de m3 à chaque pôle.

Magnétosphère

Le magnétomètre MAG et le réflectomètre d’électrons du Lunar Prospector permettent en 2008 d'obtenir la première carte complète des champs magnétiques lunaires. Elle révèle que les bassins d'impacts dominent la distribution de ces champs, les plus faibles (inférieurs à 0,2 nT) se trouvant dans les plus larges et plus récents bassins, Mare Orientale et Mare Imbrium, tandis que les champs les plus forts (supérieurs à 40 nT) sont mesurés au-dessus des surfaces diamétralement opposées à ces mêmes bassins. Les plus forts champs relevés correspondent à moins de 1/100 du champ magnétique terrestre.

Cette magnétisation n'est que crustale et la Lune ne possède pas de champ magnétique planétaire dipolaire. Cependant, la présence d'un champ magnétique global peu après la formation de la Lune est attestée par l'aimantation rémanente de ses roches les plus anciennes. L'étude détaillée d'un échantillon de troctolite vieux de 4,25 Ga ramené lors des missions Apollo démontre l'existence d'un paléo-champ d'une intensité de 20 µT à 40 µT donc très comparable à celle du champ magnétique terrestre actuel qui aurait progressivement décliné et qui se serait terminé au moins après il y a 2,5 Ga. Ce résultat confirme la présence d'un effet dynamo à cette époque, mais ne permet pas d'en connaître précisément le mécanisme (convection thermique ou solutale, notamment). En 2020, de nouvelles mesures paléomagnétiques permettent de préciser la fin de ce champ magnétique entre il y a 1,92 Ga et 0,8 Ga, signe d'une cristallisation complète du noyau lunaire.

En théorie, une partie de la magnétisation résiduelle peut provenir de champs magnétiques transitoires générés lors d'impacts importants. Ces impacts créent l'expansion d'un nuage de plasma lors de l'impact, générant un champ magnétique ambiant. Ceci est confirmé par l'emplacement apparent des plus grandes magnétisations de la croûte près des antipodes des bassins d'impact géants.

Atmosphère

L'atmosphère de la Lune est si ténue que sa masse totale est inférieure à 10 t, correspondant presque à du vide. La pression superficielle de cette petite masse est d'environ 3 × 10 15 atm (0,3 nPa), celle-ci variant avec le jour lunaire. Ses sources sont notamment le dégazage et la pulvérisation cathodique, un produit du bombardement du sol par les ions du vent solaire. On trouve parmi les éléments détectés le sodium et le potassium, produits par pulvérisation cathodique et également présents dans les atmosphères de Mercure et de Io.

L'hélium-4 et le néon provenant du vent solaire.

L'argon-40, le radon-222 et le polonium-210, dégazés après leur création par désintégration radioactive dans la croûte et le manteau. L'absence d'espèces neutres comme l'oxygène, l'azote, le carbone, l'hydrogène et le magnésium, qui sont pourtant présentes dans le régolithe n'est pas expliquée.

De la vapeur d'eau est présente en quantités variables en fonction de la latitude, avec un maximum à environ 60° - 70°. Elle est probablement produite par la sublimation de la glace d'eau du régolithe. Ces gaz retournent vers la surface en raison de la gravité de la Lune ou sont perdus dans l'espace, soit par la pression du rayonnement solaire, soit, s'ils sont ionisés, en étant emportés par le champ magnétique du vent solaire.

Poussière

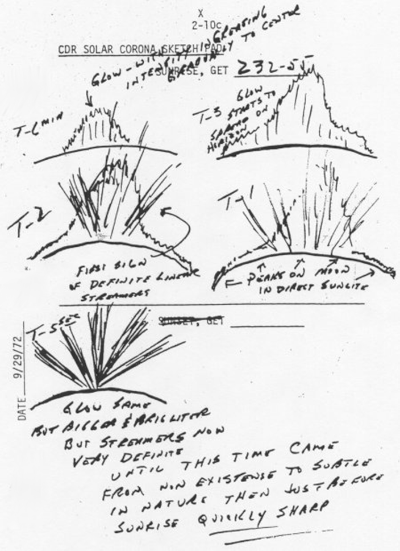

Croquis des poussières lunaires par les astronautes d'Apollo 17

Un nuage de poussière lunaire asymétrique permanent existe autour de la Lune, créé par de petites particules de comètes. Il est estimé que 5 t de ces dernières frappent la surface toutes les 24 h et éjectent cette poussière. Celle-ci reste en suspension pendant environ 10', prenant 5' pour se lever et 5' pour tomber. En moyenne, 120 kg de poussière sont présents en permanence au-dessus de la Lune, s'élevant jusqu'à 100 km de la surface. Les mesures de la poussière sont effectuées par l'expérience Lunar Dust Experimen du LADEE, à entre 20 km et 100 km de la surface pendant une période de 6 mois.

Le LDEX détecte en moyenne une particule de poussière lunaire de 0,3 µm par minute. Le comptage des particules de poussière culmine pendant les pluies de météores des Géminides, des Quadrantides et des Taurides notamment, lorsque la Terre et la Lune traversent des débris de comètes. Les nuages sont asymétriques, plus denses près de la limite entre le côté jour et le côté nuit de la Lune.

Atmosphère épaisse passée

En octobre 2017, des scientifiques du Centre de vol spatial Marshall et du Lunar and Planetary Institute de Houston annoncent avoir découvert à partir d'études d'échantillons de magma de la Lune, prélevés lors des missions Apollo, que la Lune aurait possédé une atmosphère relativement épaisse pendant une période de 70 millions d'années il y a 3 milliards ou 4 milliards d'années. Cette atmosphère, provenant de gaz éjectés lors d'éruptions volcaniques lunaires, était 2 fois plus épaisse que celle trouvée actuellement sur la planète Mars. L'ancienne atmosphère lunaire aurait progressivement été dépouillée par le vent solaire puis dissipée dans l'espace.

Température de surface

L'inclinaison de l'axe de la Lune par rapport à l'écliptique n'est que de 1,5424°, soit beaucoup moins que les 23,44° de la Terre. Pour cette raison, l'éclairement solaire de la première varie beaucoup moins selon les saisons, et les détails topographiques jouent un rôle crucial dans les effets saisonniers.

D'après les images prises par Clementine en 1994, 4 régions montagneuses au bord du cratère Peary, près du pôle Nord de la Lune, pourraient rester illuminées pendant toute la journée lunaire, créant ainsi des pics de lumière éternelle. De telles régions n'existent pas au pôle Sud. De même, il y existe des endroits qui restent dans l'ombre permanente au fond de nombreux cratères polaires, impliquant que ces cratères d'obscurité éternelle sont extrêmement froids. Le Lunar Reconnaissance Orbiter mesure les températures estivales les plus basses dans les cratères du pôle Sud à 35 K (K = voir le Lexique) (− 238°) et seulement 26 K (− 247°) vers le solstice d'hiver dans le cratère Hermite au pôle Nord. C'est la température la plus basse du Système solaire jamais mesurée par un engin spatial, inférieure même à celle de la surface de Pluton.

Les températures moyennes de la surface de la Lune diffèrent grandement en fonction du moment de la journée pour les régions considérées :

- Jusqu'à environ 400 K (127°) lorsqu'elles sont exposées aux rayons solaires à l'équateur.

- Jusqu'à 100 K (− 173°) lorsqu'elles sont à l'ombre.

Formation

La Lune commence à se former il y a 4,51 milliards d'années, de 30 millions à 60 millions d'années après la formation du Système solaire. Plusieurs mécanismes de formation sont proposés, parmi lesquels la séparation de la Lune à partir de la croûte terrestre par la force centrifuge, ce qui exigerait une vitesse de rotation initiale de la Terre trop élevée, la capture gravitationnelle d'une Lune préformée, ce qui nécessiterait cependant une atmosphère terrestre étendue irréaliste pour dissiper l'énergie de la Lune de passage et la co-formation de la Terre et de la Lune dans le disque d'accrétion primordial, ce qui ne peut pas expliquer la disparition des métaux dans la Lune. Ces hypothèses ne peuvent pas non plus expliquer le moment cinétique élevé du système Terre / Lune.

Pour l'hypothèse dominante, le système Terre / Lune s'est formé après l'impact d'une protoplanète ayant une taille similaire à celle de Mars : nommée Théia (la mère de Séléné dans la mythologie grecque) avec la proto-Terre, elle est appelée l'hypothèse de l'impact géant. L'impacteur, la croûte et une partie du manteau terrestre se disloquent et projettent une grande quantité de débris en orbite autour de la Terre.

La Lune se forme ensuite par accrétion d'une partie de ce nuage de débris en un temps très court, de l'ordre de 1 siècle. L'impact aurait libéré beaucoup d'énergie, faisant fondre la couche externe de la Terre, et a ainsi formé un océan de magma. De même, la Lune nouvellement formée aurait possédé un océan magmatique lunaire d'une profondeur estimée à au moins plusieurs centaines de kilomètres.

Bien que l'hypothèse de l'impact géant puisse expliquer de nombreux paramètres, certains éléments ne sont pas expliqués, notamment en ce qui concerne les compositions isotopiques proches de la Lune et de la Terre, son volcanisme relativement récent, ou l'existence passée d'un champ magnétique planétaire.

En effet, la mesure en 2001 des signatures isotopiques des roches lunaires du programme Apollo révèle qu'elles présentent la même signature isotopique que les roches terrestres, les distinguant donc de presque tous les autres corps du Système solaire. Cette observation est inattendue, car on supposait alors que la plupart des matériaux qui ont formé la Lune provenaient de Théia.

Or il est ensuite annoncé en 2007 qu'il y a moins de 1 % de chances que Théia et la Terre aient des signatures isotopiques identiques par ce biais. D'autres échantillons lunaires d'Apollo étudiés en 2012 comportent la même composition en isotopes de titane que la Terre, ce qui est en conflit avec ce qui est attendu si la Lune s'était formée loin de la Terre ou était issue de Théia.

Ces écarts peuvent s'expliquer par des variations de l'hypothèse de l'impact géant. Des modèles alternatifs ont notamment proposé une série d'impacts moins cataclysmiques ou la formation d'une synestia (un nuage torique de gaz et de fragments rocheux).

Schéma de l’impact géant

Système Terre / Lune

Orbite

Animation de l'orbite de la Lune autour de la Terre de 2018 à 2027

La Lune effectue une orbite complète autour de la Terre par rapport aux étoiles fixes environ une fois tous les 27,3 j sa période de révolution ou période sidérale. Cependant, comme la Terre se déplace simultanément sur son orbite autour du Soleil, il faut environ 2 j de plus avant que la Lune ne montre la même phase à la Terre, soit 29,5 j, sa période synodique.

Contrairement à la plupart des satellites naturels des autres planètes, elle orbite plus près du plan de l'écliptique que du plan équatorial de la planète.

Son orbite est subtilement perturbée par le Soleil et la Terre en de nombreuses différentes façons. Par exemple, le plan de l'orbite de la Lune tourne graduellement tous les 18,61 ans, ce qui affecte d'autres aspects du mouvement lunaire. Ces effets consécutifs sont mathématiquement décrits par les lois de Cassini.

Par ailleurs, la Lune est le seul satellite naturel permanent de la Terre. Il existe un certain nombre d'objets géocroiseurs comme Cruithne qui coorbitent avec la Terre : leurs orbites les rapprochent de la Terre à un intervalle régulier, mais s'altèrent sur le long terme. Ce sont des quasi-satellites et non des satellites naturels, car ils n'orbitent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil, l'existence d'autres lunes de la Terre n'étant pas confirmée. Cependant, certains de ces astéroïdes peuvent devenir parfois pendant quelques mois, voire quelques années, des satellites temporaires de la Terre. Seul 2006 RH est connu pour avoir été dans ce cas, entre 2006 et 2007.

Rotation

La Lune est en rotation synchrone autour de la Terre : sa période de rotation est égale à sa période de révolution. Elle présente donc toujours le même hémisphère nommé face visible de la Lune à un observateur terrestre, l'hémisphère opposé étant en conséquence appelé face cachée de la Lune.

Cependant, en raison de l'effet de la libration, environ 59 % de la surface de la Lune peut en pratique être vue depuis la Terre. La face cachée est parfois appelée à tort le côté obscur, mais elle est totalement éclairée aussi souvent que le côté visible : une fois tous les 29,5 jours terrestres, à la nouvelle lune.

Cette rotation synchrone résulte des frottements créés par les forces de marée de la Terre sur la Lune, l'énergie de rotation s'étant dissipée sous forme de chaleur. Auparavant, la Lune avait une vitesse de rotation plus rapide mais, assez vite dans son histoire, celle-ci ralentit progressivement jusqu’à ce que la période de ce mouvement coïncide avec celle de la révolution du satellite autour de la Terre.

En 2016, en utilisant des données collectées lors de la mission Lunar Prospector, des planétologues détectent 2 zones riches en hydrogène, probablement une ancienne glace d'eau, à 2 points opposés de la Lune. Il est supposé que ces zones étaient il y a des milliards d'années les pôles lunaires avant qu'elle ne soit verrouillée avec la Terre.

Tailles relatives

La Lune est un satellite naturel exceptionnellement grand par rapport à la Terre.

Elle fait plus de 1/4 du diamètre et 1/81e de la masse de la planète. Il s'agit d'ailleurs de la plus grande lune du Système solaire par rapport à la taille de sa planète, bien que Charon soit plus grande par rapport à la planète naine Pluton, faisant 50 % de son diamètre et 1/9e de sa masse. La superficie de la Lune est légèrement inférieure à celle de l'Asie.

Le barycentre du système Terre / Lune, leur centre de masse commun, est situé à environ 1 700 km, environ 1/4 du rayon de la Terre sous la surface de la Terre. La Terre tourne autour de ce barycentre 1 fois par mois sidéral, à 1/81e de la vitesse de la Lune, soit aux environs de 41 km/h. Ce mouvement se superpose à la révolution beaucoup plus rapide de la Terre autour du Soleil, d'une vitesse d'environ 30 km/s et est donc généralement négligeable.

Effets de marée

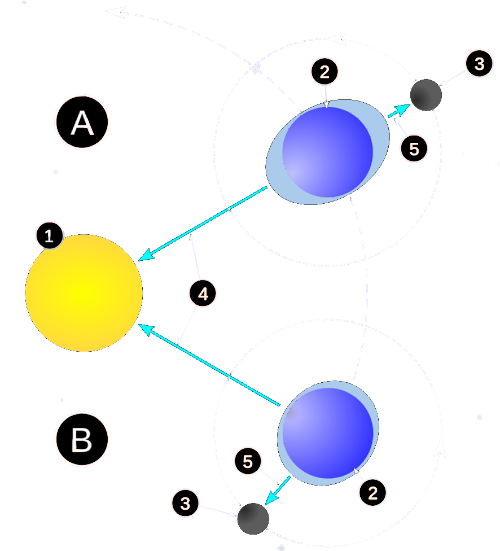

Mécanisme des marées

:

A. Syzygie

B. Quadrature

1. Soleil

2. Terre

3. Lune

4. Direction de

l'attraction par le

Soleil

5. Direction de

l'attraction par la

Lune

L'attraction gravitationnelle entre les corps célestes diminue inversement au carré de la distance de ces masses les unes par rapport aux autres. En conséquence, l'attraction exercée par la Lune est légèrement plus grande pour le côté de la Terre le plus proche d'elle que pour le côté opposé. Cela entraîne une force de marée qui affecte à la fois les océans et la croûte terrestre.

L'effet le plus évident des forces de marée est de provoquer 2 renflements dans les océans de la Terre, l'un du côté faisant face à la Lune et l'autre du côté opposé. Il en résulte des variations du niveau des mers, appelés marées océaniques.

Lorsque la Terre tourne sur son axe, l'un des renflements de l'océan (marée haute) est localement maintenu en place sous la Lune, tandis qu'une autre marée de ce type est opposée. En conséquence, il y a environ 2 marées hautes et 2 marées basses en une journée. Puisque la Lune est en orbite autour de la Terre dans le même sens que la rotation de la Terre sur elle-même, les marées hautes se produisent environ toutes les 12 h 25', les 25' étant dues au temps que met la Lune pour orbiter autour de la Terre.

Le Soleil a également un effet sur les marées terrestres, mais celui-ci a une amplitude représentant 40 % de celle de la Lune. Lors de la syzygie, quand la Lune et le Soleil sont alignés, la somme de leurs interactions est responsable des grandes marées au moment des équinoxes de printemps et d'automne.

Si la Terre ne possédait pas de continents, la marée produite serait d'une amplitude de 1 m seulement et serait très prévisible. En réalité, les marées océaniques sont grandement affectées par d'autres facteurs :

- La friction de l'eau au niveau des fonds océaniques ;

- Le ballottement de l'eau entre les différents bassins océaniques ;

- L'inertie du mouvement de l'eau ;

Alors que la gravitation provoque l'accélération et le mouvement des océans fluides de la Terre, le couplage gravitationnel entre la Lune et le corps solide de la Terre est principalement élastique et plastique. Le résultat est un autre effet de marée de la Lune sur la Terre qui provoque un renflement de la partie solide de la Terre la plus proche de la Lune qui agit comme un moment en opposition à la rotation de la Terre : une marée solide, ou terrestre.

Cela draine le moment cinétique et l'énergie cinétique de la rotation de la Terre, la ralentissant progressivement.

Cet élan angulaire, perdu de la Terre, est transféré à la Lune dans un processus connu sous le nom d'accélération par effet de marée qui élève la Lune sur une orbite plus élevée. Ainsi, la distance entre la Terre et la Lune augmente ; la Lune était environ 10 fois plus proche de la Terre lors de sa formation qu'à l'époque contemporaine et la rotation de la Terre ralentit en réaction.

Les mesures des réflecteurs lunaires laissés pendant les missions Apollo révèlent que la distance Terre / Lune augmente d'en moyenne 3,8 cm par an (3,805 ± 0,004 cm/an). Les horloges atomiques montrent également l'effet inverse, à savoir que le jour sur Terre s'allonge d'environ 15 µs chaque année, forçant le temps universel coordonné à être ajusté avec des secondes intercalaires.

Dût-elle suivre son cours, cette traînée de marée continuerait jusqu'à ce que la rotation de la Terre et la période orbitale de la Lune correspondent, créant un verrouillage mutuel par les forces de marées entre les 2 astres. En conséquence, la Lune serait suspendue dans le ciel au-dessus d'un méridien, comme c'est par exemple le cas entre Pluton et sa lune Charon. Cependant, le Soleil deviendra une géante rouge et engloutira le système Terre-Lune bien avant cet événement.

De la même manière, la surface lunaire subit des marées d'une amplitude d'environ 10 cm tous les 27 j, avec 2 composantes :

- Une fixe due à la Terre parce qu'en rotation synchrone ;

- Une variable due au Soleil ;

La composante induite par la Terre provient de la libration, résultat de l'excentricité orbitale de la Lune. Si l'orbite de la Lune était parfaitement circulaire, il n'y aurait que des marées solaires. Les effets cumulés de ces contraintes de marée produisent des séismes lunaires. Ces phénomènes restent beaucoup moins courants et moins intenses que les tremblements de terre, bien qu'ils puissent se dérouler pendant jusqu'à 1 h du fait de l'absence d'eau pour amortir les vibrations sismiques. L'existence de ces séismes est une découverte inattendue des sismographes placés sur la Lune lors des missions Apollo de 1969 à 1972.

Animation exagérée d'une marée atmosphérique

Par ailleurs, ces forces de marées ont un impact décelable sur le climat dans le cadre de marées atmosphériques. Lors des différentes phases de la Lune, la force de marée attire plus ou moins l’atmosphère et participe ainsi, à hauteur de quelques pour cents, aux phénomènes de surpression et de dépression.

Finalement, la présence de la Lune a une influence sur la stabilisation de l'inclinaison de l'axe terrestre.

En effet, l’obliquité de la Terre varie entre 21° et 24° environ par rapport au plan de l’écliptique tandis que Mars, qui n'a pas de satellite naturel aussi massif, voit son obliquité varier de 20° à 60° sur des millions d'années.

De même, avant la formation de la Lune, l'axe de rotation terrestre oscillait de façon chaotique, ce qui aurait rendu impossible l'apparition de la vie à sa surface du fait des dérèglements climatiques causés.

Ceci a disparu une fois le verrouillage gravitationnel par effet de marée entre la Terre et son satellite naturel mis en place.

Influence lunaire

L'influence lunaire est la croyance d'une corrélation entre des étapes spécifiques du cycle lunaire et des changements physiologiques chez les êtres vivants sur Terre, y compris les humains.

La Lune a longtemps été particulièrement associée à la folie et à l'irrationalité, des mots comme lunatique étant dérivés du nom latin de la Lune, Luna.

Les philosophes Aristote et Pline l'Ancien font valoir que la pleine lune cause la folie chez les individus sensibles, estimant que le cerveau, qui est principalement composé d'eau, doit être affecté par la Lune et son pouvoir sur les marées.

En réalité, le pouvoir de la gravité lunaire est trop faible pour que cela soit le cas. De façon contemporaine, l'existence d'une influence lunaire affirmant que les admissions dans les hôpitaux psychiatriques, les accidents de la route, les homicides ou encore les suicides augmenteraient lors des pleines lunes est parfois défendue, même si de nombreuses études infirment cela.

Un sélénotropisme, c'est-à-dire l'orientation d'un organisme vis-à-vis de la Lune est démontré chez certaines espèces de vers palolo tels que l'Eunice fuscata du Pacifique tropical ou chez des zooplancton en Arctique pendant la nuit polaire. Par ailleurs, la croissance de certains animaux comme le nautile serait influencée par la Lune et l'observation de leurs coquilles permet, avec des spécimens anciens fossiles, de confirmer de façon indépendante l'allongement du mois lunaire à l'échelle géologique en raison de l'augmentation de la distance Terre / Lune.

Observation

Visibilité

Conjonction de Vénus et la Lune au Chili

La Lune possède un albédo géométrique exceptionnellement bas de 0,12, ce qui lui confère une réflectance légèrement supérieure à celle de l'asphalte.

Cependant, avec une magnitude apparente de - 12,6 pendant la pleine lune, la Lune est l'astre le plus visible dans le ciel terrestre, après le Soleil et devant Vénus, grâce à sa grande proximité avec la Terre. Elle est ainsi facilement observable à l’œil nu la nuit, voire en plein jour. Des jumelles permettent de distinguer les mers et les plus gros cratères d'impact.

Par ailleurs, le satellite bénéficie d'une amélioration de la luminosité grâce à l'effet d'opposition : la pleine lune est 12 fois plus lumineuse qu'un quartier de Lune, même si la surface angulaire éclairée est seulement 2 fois plus élevée.

De plus, la constance des couleurs du système visuel humain recalibre les relations entre les couleurs d'un objet et son environnement, ce qui explique que la lune éclairée par le soleil ressorte lorsque le ciel environnant est relativement sombre.

Les bords de la Pleine Lune semblent aussi brillants que le centre, sans assombrissement centre-bord, en raison des propriétés réfléchissantes du sol lunaire, qui rétroréfléchit davantage la lumière vers le Soleil que dans d'autres directions.

L'orientation de la Lune dans le ciel varie en fonction de la latitude de l'observateur terrestre.

En effet, puisque la Lune orbite près de l'écliptique, quelqu'un la regardant depuis une latitude positive au nord de l'équateur terrestre verra par exemple le proéminent cratère Tycho plus proche de l'horizon tandis qu'un observateur depuis une latitude négative au sud de l'équateur, la verra à l'envers.

La

Lune

du

8

mars

2021

Vue

de

l’hémisphère

nord

(gauche)

Vue

de

l'hémisphère

sud

(droite)

L'altitude atteinte par la lune dans le ciel lors de sa culmination varie en fonction de sa phase et de la période de l'année. La pleine lune est la plus élevée en hiver pour chaque hémisphère.

La taille apparente de la pleine lune est en moyenne d'environ 0,52° dans le ciel, ce qui est à peu près la même taille apparente que le soleil. Cependant, elle semble plus grande lorsqu'elle est proche de l'horizon en raison d'un effet purement psychologique, connu sous le nom d'illusion lunaire, décrit pour la première fois au VIIe siècle AEC. Plusieurs explications sont proposées, comme le fait que le cerveau humain perçoive le ciel comme légèrement aplati impliquant qu'un objet à l'horizon est considéré comme plus grand ou encore que la taille relative des objets vus à l'horizon fasse apparaître la lune plus grande, comme pour l'illusion d'Ebbinghaus.

L'apparence de la Lune, comme celle du Soleil, peut être affectée par l'atmosphère terrestre. Les effets optiques courants sont par exemple un anneau de halo de 22°, formé lorsque la lumière de la Lune est réfractée à travers les cristaux de glace des nuages de haut cirrostratus, ou des couronnes plus petites lorsque la Lune est vue à travers de minces nuages.

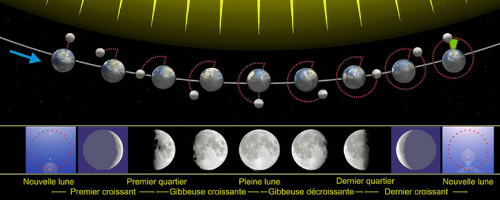

Phases

Du fait de sa rotation synchrone, la Lune présente toujours la même partie de sa surface à la Terre : la face dite visible.

Cependant, la moitié de la sphère éclairée par les rayons solaires et donc à la fois orientée à la fois vers la Terre et vers le Soleil varie au cours des 29,53 j de sa période synodique.

Ce phénomène donne naissance à ce que l’on appelle les phases lunaires, qui se succèdent au cours d’un cycle appelé lunaison.

Au fil du cycle lunaire, la déclinaison de la Lune varie :

- Elle augmente pendant une moitié du cycle (Lune Montante)

- Elle décroît pendant l’autre moitié (Lune Descendante)

La Lune présentant toujours la même face envers la Terre et son orbite étant peu inclinée, les phases lunaires présentent à peu près toujours les mêmes parties de la Lune d'un cycle à l'autre.

On distingue principalement 4 points caractéristiques de l'apparence lunaire :

- La nouvelle lune (NL) quand la Lune et le Soleil sont en conjonction par rapport à la Terre

- Le premier quartier (PQ) quand la Lune est en quadrature Est

- la pleine lune (PL) lorsque la Lune et le Soleil sont en opposition par rapport à la Terre

- le dernier quartier(DQ) quand la Lune est en quadrature Ouest

Entre chacun de ces points caractéristiques, on parlera successivement de :

- Le premier croissant

- Lune gibbeuse croissante

- Lune gibbeuse décroissante

- Dernier croissant

Quartier

de

lune

croissante

en

Australie

(gauche)

Quartier

de

lune

croissante

en

Suède

(droite)

La partie éclairée de la Lune étant symétrique par rapport au plan formé par le Soleil, la Lune et l'observateur, la Lune présente à chaque instant la même phase à tout observateur terrestre quelle que soit sa latitude.

Cependant, l'orientation de l'horizon de l'observateur terrestre varie par rapport à ce plan. Ainsi, pour de faibles latitudes, près de l'équateur et sous les tropiques, l'horizon est perpendiculaire au plan et un croissant de Lune apparaîtra horizontal, comme un sourire.

Pour des latitudes plus élevées, ce quartier apparaîtra plus vertical, comme un C.

La Lune est visible pendant deux semaines tous les 27,3 j aux pôles Nord et Sud.

Changements

de

l'angle

entre

la

direction

de

la

lumière

du

Soleil

et

la

vue

de

la

Terre

Les

phases

de

la

Lune

qui

en

résultent

vues

de

l'hémisphère

nord

au

cours

d'une

lunaison

La

distance

Terre

/

Lune

n'est

pas

à

l'échelle

Super lune

Comparaison entre une pleine lune moyenne et une super lune

Une Super Pleine Lune est une pleine lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre. Il ne s'agit pas d'un terme d'astronomie, mais plutôt d'une expression usuelle employée pour désigner certains phénomènes astronomiques.

Le 14 novembre 2016, la Lune est au plus proche en pleine lune depuis 1948 à 356 500 km du centre de la Terre. Cette pleine lune est alors 30 % plus lumineuse que lorsqu'elle est à son apogée, car son diamètre angulaire est 14 % plus grand. Elle ne sera pas plus proche avant le 25 novembre 2034.

Éclipses

Les éclipses ne se produisent que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, phénomène appelé une syzygie.

Les éclipses solaires se produisent à la Nouvelle Lune, lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre.

En revanche, les éclipses lunaires se produisent à la Pleine Lune, lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune.

L'existence des premières est une conséquence du fait que la taille apparente de la Lune soit à peu près la même que celle du Soleil, les 2 formant un angle d'environ 0,5° dans le ciel terrestre. En effet, si le Soleil a un diamètre 400 fois plus grand que celui de la Lune, il est également 400 fois plus loin de la Terre que ne l'est la Lune.

Les variations de taille apparente, dues aux orbites non circulaires, sont également presque identiques, bien que se produisant dans des cycles différents.

Cela permet ainsi d'avoir parfois des éclipses solaires totales avec la Lune apparaissant plus grande que le Soleil et annulaires la Lune apparaissant plus petite que le Soleil.

Lors d'une éclipse totale, la Lune recouvre complètement le disque du Soleil et la couronne solaire devient visible à l'œil nu.

Comme la distance entre la Lune et la Terre augmente très lentement avec le temps, le diamètre angulaire de la Lune diminue dans le ciel terrestre. De plus, au fur et à mesure qu'il évolue sur sa séquence principale pour devenir une géante rouge, la taille du Soleil et son diamètre apparent dans le ciel augmentent également.

La combinaison de ces 2 facteurs signifie qu'il y a des centaines de millions d'années, la Lune couvrait toujours complètement le Soleil lors des éclipses solaires, et qu'aucune éclipse annulaire n'était alors possible. De même, d'ici 600 millions d'années, la Lune ne pourra plus couvrir complètement le Soleil et les éclipses solaires totales deviendront impossibles.

Par ailleurs, l'orbite de la Lune autour de la Terre étant inclinée d'environ 5,145° par rapport au plan de l'écliptique, les éclipses ne se produisent pas à chaque Pleine et Nouvelle Lune. Pour qu'une éclipse se produise, la Lune doit se trouver près de l'intersection des 2 plans orbitaux. La périodicité et la récurrence des éclipses du Soleil par la Lune et de la Lune par la Terre sont décrites par le saros, dont la période est d'environ 18 ans.

Parce que la Lune bloque continuellement la vue d'une zone circulaire du ciel d'un demi-degré de large, un phénomène appelé l'occultation se produit lorsqu'une étoile ou une planète passe derrière la Lune et est alors cachée.

Ainsi, une éclipse solaire est un cas particulier d'occultation du Soleil. Parce que la Lune est relativement proche de la Terre, les occultations des étoiles individuelles ne sont pas visibles partout sur la planète, ni en même temps. En raison de la précession de l'orbite lunaire, différentes étoiles sont occultées chaque année.

Librations

Animation montrant un ensemble de vues simulées de la Lune depuis l'hémisphère nord sur une période d'un mois Le mouvement vertical de l'animation met en évidence le phénomène de libration lunaire

La Lune présentant toujours le même hémisphère à la Terre, on appelle librations les phénomènes d'oscillation permettant à un observateur à la surface de la Terre de voir plus de 50 % de la surface de la Lune. Ces phénomènes peuvent prendre 4 formes :

- Les librations en longitude

- Les librations en latitude

- Les librations parallactiques

- Les librations physiques

L’ensemble de ces phénomènes de libration au cours de lunaisons successives permet d’observer environ 59 % de la surface lunaire depuis la surface terrestre. Toutefois, les zones supplémentaires ainsi offertes à l’observation sont très déformées par l’effet de perspective et il est difficile de pouvoir distinguer les éléments de surface de ces régions depuis le sol.

Phénomène lunaire transitoire

Il y existe une controverse historique quant au fait que les caractéristiques de la surface lunaire changent avec le temps.

Aujourd'hui, beaucoup de ces affirmations sont considérées comme une conséquence d'illusions d'optique, résultant d'une observation dans différentes conditions d'éclairage, d'une mauvaise qualité de visibilité ou de dessins inadéquats.

Cependant, un dégazage se produit occasionnellement et pourrait être responsable d'un pourcentage très mineur de ces observations, faisant partie des phénomènes lunaires transitoires signalés.

En 2006, il est suggéré qu'une surface lunaire de 3 km de diamètre aurait été modifiée significativement par un événement de dégagement, il y a environ un million d'années.

Des phénomènes appelés transitoires de quelques dixièmes de milliseconde peuvent survenir. De magnitude généralement de 5 à 10, ils ne sont visibles qu'avec un télescope ou une lunette associée à une caméra et sur la partie non éclairée de la Lune.

Le flash lunaire provient de la chute de corps provenant essentiellement d'essaims de comètes de 5 cm à 15 cm percutant la Lune à des vitesses de 20 km/s à 30 km/s, ce qui fait fondre la roche en surface au point d'impact et projette des gouttelettes de roches liquides. L'éclair lumineux est produit par l'énergie dégagée lors de cet impact. Depuis 5 siècles, des centaines de ces phénomènes ont été observés par de nombreux observateurs différents.

Histoire des observations

Avant l'invention du télescope

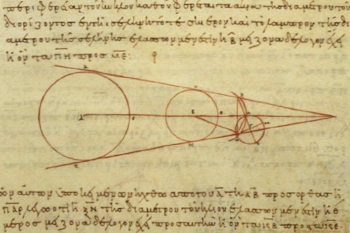

Calculs

d'Aristarque

sur

les

tailles

relatives

du

Soleil

de

la

Terre

et

de

la

Lune

dans

l'ouvrage

Sur

les

dimensions

et

les

distances

Au

IIIe

siècle

AEC

Ici

une

copie

grecque

du

Xe

siècle

L'une des premières représentations possibles de la Lune est une sculpture sur roche nommée Orthostat 47, datée du IIIe millénaire AEC et découverte à Knowth, en Irlande.

La première trace écrite de l'observation d'une éclipse solaire date de - 1223, retrouvée sur une tablette d'argile dans l'ancienne cité d'Ougarit.

Une inscription sur un os datant de - 2136 est aussi suspectée d'être une trace de l'observation d'une éclipse.

La compréhension des cycles lunaire est un développement précoce de l'astronomie : dès le VIIIe siècle AEC, les astronomes babyloniens tiennent des archives systématiques des éclipses solaires et dès le Ve siècle AEC, ils notent le saros, la période de 18 ans régissant les éclipses lunaires.

L'astronome chinois Shi Shen donne au IVe siècle AEC des instructions pour prédire les éclipses solaires et lunaires.

Archimède conçoit au IIIe siècle AEC un planétarium capable de calculer les mouvements de la Lune et d'autres objets du Système solaire.

La forme physique de la Lune et la cause du clair de lune sont également comprises tôt dans l'histoire de l'astronomie.

Le philosophe grec Anaxagore estime au Ve siècle AEC que le Soleil et la Lune sont tous 2 des roches sphériques et que cette dernière reflète la lumière du premier.

Par ailleurs, Démocrite suppose que les marques observées sur la Lune sont la conséquence de l'existence de montagnes et de vallées. Bien que les Chinois de la dynastie Han associaient la Lune à une énergie assimilée au ch'i, leur théorie de l'influence rayonnante reconnaît également que la lumière de la Lune est simplement le reflet du Soleil, et Jing Fang note la sphéricité de la Lune au Ier siècle AEC.

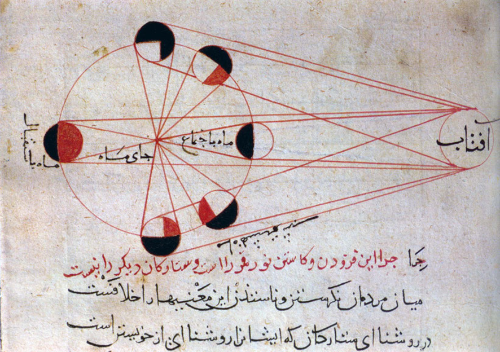

Étude

des

phases

de

la

Lune

et

des

éclipses

Par

Al-Biruni

au

XIe

siècle

Cependant, Aristote théorise à l'inverse dans Du ciel que la Lune marque la frontière entre les sphères des éléments mutables :

- Air

- Feu

- Eau

- Terre

Et les étoiles impérissables de :

- L'éther

Le monde supralunaire est parfait, et donc la Lune est une sphère lisse et inaltérable.

Le disciple d'Aristote, Cléarque de Soles, explique les taches lunaires par le fait que la Lune est un miroir poli qui réfléchit le paysage terrestre. Cette théorie est néanmoins invalidée par l'observation que la surface de la Lune reste inchangée alors qu'elle se déplace devant la Terre, poussant d'autres savants à imaginer que les taches soient des vapeurs condensées d'un nuage ou émanent de la Terre.

Cette conception aristotélicienne d'une Lune lisse subsiste en partie jusqu'à la fin du Moyen Âge, voire laisse des traces jusque dans la Perse du XIXe siècle et dans le folklore européen du XXe siècle.

Au IIe siècle AEC, Séleucos de Séleucie avance à raison que les marées sont dues à l'attraction de la Lune et que leur hauteur dépend de la position de la Lune par rapport au Soleil.

Auparavant, Aristarque avait calculé au IIIe siècle AEC dans Sur les dimensions et les distances la taille de la Lune et sa distance, obtenant une valeur d'environ 20 fois le rayon de la Terre pour la distance.

Ces valeurs sont grandement améliorées par Hipparque au IIe siècle AEC dans Des grandeurs et des distances du Soleil et de la Lune. Ce texte est perdu, mais ses résultats rapportés par Ptolémée au IIe siècle, évaluant la distance lunaire à 59 fois le rayon de la Terre et son diamètre à 0,292 fois celui de la planète.

Ces estimations sont déjà très proches de la réalité, qui est de respectivement 60 et 0,273 environ.

Également au IIe siècle, Plutarque écrit dans ses Œuvres morales que la Lune est une terre céleste et que les zones sombres sont des dépressions remplies d’eau. Elles sont ainsi appelées maria, mot latin signifiant mers au pluriel, tandis que les hauts plateaux de couleur claire sont baptisés terrae signifiant terres. Ces noms, bien qu'incorrects, demeurent dans la nomenclature actuelle.

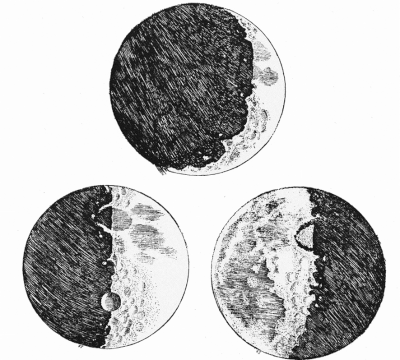

Croquis

de

la

Lune

par

Galilée

dans

Sidereus

nuncius

de

1610

Au Ve siècle, l'astronome indien Aryabhata mentionne dans son Aryabhatiya que la cause de l'éclat de la Lune est la lumière du soleil réfléchie. Al-Marwazi, un astronome persan, estime le diamètre de la Lune à environ 3 000 km et sa distance à la Terre à environ 346 000 km au IXe siècle.

L'astronome et physicien Alhazen du XIe siècle développe en avançant que la lumière du soleil n'est pas réfléchie par la Lune comme un miroir, mais que la lumière est émise depuis chaque partie de la surface ensoleillée de la Lune dans toutes les directions.

Shen Kuo, de la dynastie Song, créé ensuite une allégorie assimilant la croissance et le déclin de la Lune à une boule ronde d'argent qui, une fois aspergée de poudre blanche et vue de côté, apparaîtrait comme un croissant.

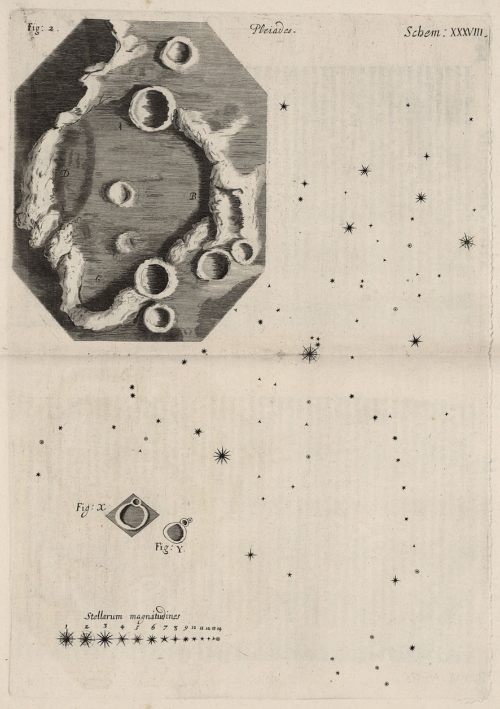

Après l'invention du télescope

Étude

de

la

Lune

par

Robert

Hooke

Dans

Micrographia

de

1665

La sélénographie précise ne débute qu'au cours du XVe siècle, les premiers dessins publiés étant ceux de William Gilbert en 1603, à partir d'observations à l'œil nu.

En 1610, Galilée publie dans Sidereus Nuncius l'un des premiers dessins de la Lune réalisé grâce à un instrument sa lunette astronomique et note que l'astre n'est pas lisse, mais présente des montagnes et des cratères.

Thomas Harriot réalise des dessins similaires avec une lunette quelques mois plus tôt, mais ne les publie pas. La cartographie de la Lune suit au XVIIe siècle avec des premières tentatives, dont celle de Claude Mellan vers 1634, puis la première carte publiée par le cartographe hollandais Michael Florent van Langren en 1645 à partir d'observations télescopiques. Elle est la première à marquer distinctement les maria, cratères et montagnes et adopte une première nomenclature catholique d'après des rois et des saints.

Deux ans plus tard, Johannes Hevelius publie Selenographia, le premier traité et atlas totalement consacré à la Lune. Celui-ci comprend une nouvelle carte plus détaillée de la surface lunaire et comprend une nouvelle nomenclature qui restera un temps populaire dans les pays protestants.

Cependant, c'est la nomenclature proposée par Giovanni Battista Riccioli et son assistant Francesco Maria Grimaldi en 1651 dans l'Almagestum novum donnant aux cratères des noms d’astronomes et de personnages célèbres qui reste dans la postérité.

Photographie de la Lune par Lewis Rutherfurd en 1865

Une grande carte de la Lune en 4 feuilles nommée Mappa Selenographica, établie par Guillaume Beer et Johann Heinrich von Mädler entre 1834 et 1836 puis publiée dans Der Mond en 1837, fournit la première étude trigonométriquement précise des caractéristiques lunaires. Elle comprend l'indication de l'altitude de plus d'un millier de montagnes avec des précisions similaires à celles des premières tentatives de géographie terrestre. Par ailleurs, les auteurs arrivent à la conclusion que la Lune ne possède ni d'étendue d'eau, ni d'atmosphère significative.

Toutes les mesures sont réalisées par le biais d'observations directes jusqu'à ce que John William Draper crée l'astrophotographie en mars 1840 avec un daguerréotype de la Lune. La qualité des photographies de la Lune progresse rapidement ensuite jusqu'à ce que la photographie lunaire soit reconnue à la fin du XIXe siècle comme une sous-discipline de l'astronomie.

Les cratères lunaires, indiqués pour la première fois par Galilée, sont considérés comme d'origine volcanique jusqu'à la proposition pendant les années 1870 de Richard A. Proctor selon laquelle ils seraient en réalité des cratères d'impact créés par des collisions d'astéroïdes ou de comètes.

Ce point de vue gagne le soutien en 1892 du géologue Grove Karl Gilbert qui retrouve ces résultats par l'expérimentation. Des études comparatives de ces cratères de 1920 aux années 1940 conduisent au développement de l'échelle des temps géologiques lunaires, qui devient dans les années 1950 une branche nouvelle et croissante de la géologie planétaire.

Cependant, l'observation depuis la Terre reste limitée à la face visible et c'est notamment par l'exploration spatiale que les connaissances sur le satellite naturel augmentent, la première image de la face cachée de la Lune étant par exemple obtenue en 1959 grâce à la sonde spatiale soviétique Luna 3.

Le satellite DSCOVR capture la Lune passant devant la Terre

Astronomie depuis la Lune

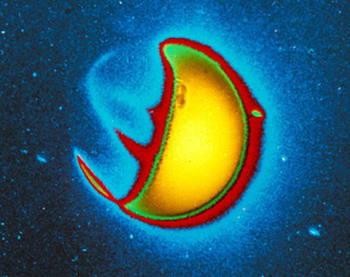

Image

en

fausses

couleurs

de

la

Terre

en

lumière

ultraviolette

lors

de

la

mission

Apollo

16

Le

côté

jour

réfléchit

une

grande

quantité

de

lumière

UV

du

Soleil

Le

côté

nuit

montre

de

faibles

émission

UV

et

des

aurores

polaires

dues

à

des

particules

chargées

La Lune est reconnue comme un excellent site pour les télescopes. En effet, elle est relativement proche et la qualité de la visibilité y est excellente en l'absence de pollution lumineuse et d'atmosphère.

Aussi, certains cratères proches des pôles étant en permanence dans l'obscurité et dans le froid, ils sont donc particulièrement adaptés pour télescopes infrarouges. Par ailleurs, des radiotélescopes placés sur la face cachée seraient protégés des émissions radios provenant de la Terre.

Le sol lunaire peut être mélangé avec des nanotubes de carbone et des polyépoxydes afin d'être utilisé dans la construction de miroirs d'un diamètre pouvant atteindre 50 m. Un télescope zénithal lunaire pourrait être fabriqué à bas prix avec un liquide ionique.

Ces propriétés sont déjà mises à profit en avril 1972, lors de la mission Apollo 16, où diverses photos et spectres astronomiques sont réalisés depuis la surface lunaire.

Impact humain

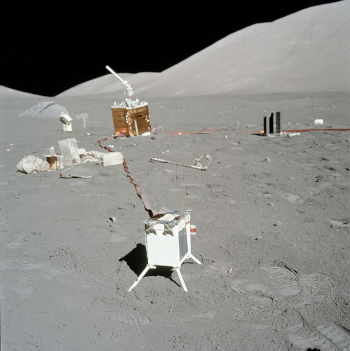

Package

laissé

sur

la

Lune

Exemple

de

traces

d'activité

humaine

(Ignobles !!! Même là-bas l'homme pollue)

Outre les traces d'activité humaine sur la Lune, des expérimentations réalisées sur place :

- Apollo Lunar Surface Experiments Package

- Des installations permanentes comme des œuvres d'art se trouvent sur le sol lunaire, telles que le Moon Museum

- Les Messages de bonne volonté d'Apollo 11

- Les plaques lunaires

- Le Fallen Astronaut

Restent aussi certains artefacts, comme :

- Les célèbres drapeaux des États-Unis plantés lors de chaque mission Apollo

Des effets personnels laissés par les astronautes y sont également toujours présents, comme :

- Les balles de golf laissées par Alan Shepard lors de la mission Apollo 14

- Une Bible déposée par David Scott lors d'Apollo 15

Empreinte de Buzz Aldrin, symbole du passage humain sur la Lune

Au total, l'exploration spatiale a laissé près de 180 tonnes de matière d'origine terrestre sur la Lune. Les objets les plus lourds sont notamment les 3e étages de plusieurs fusées Saturn V utilisées lors des missions habitées. Mis à part le rover chinois Yutu-2, les seuls objets toujours utilisés pour des expériences scientifiques sont les réflecteurs lunaires permettant de mesurer précisément la distance Terre / Lune.

En novembre 2018, la NASA annonce que 9 sociétés commerciales seraient en concurrence pour remporter un contrat pour l'envoi de petites charges utiles sur la Lune dans le cadre des Commercial Lunar Payload Services, de nouveaux instruments scientifiques destinés au sol lunaire.

Croyances et mythologies

Divinités lunaires

Une divinité lunaire est, dans la mythologie, un dieu ou une déesse associée à la Lune ou la symbolisant. Ces divinités peuvent avoir diverses fonctions et traditions en fonction de la culture, mais elles sont souvent liées à la divinité solaire ou sont leur ennemi.

- Diane - Luna - Trivia sont par exemple associées à la Lune dans la mythologie romaine

- Hécate fait partie de la Triade Lunaire, avec Séléné et Artémis dans la mythologie grecque

- La daina lituanienne le mariage de Lune et ses parallèles lettons qui illustrent le motif folklorique des causes des phases de la lune

- Fati dans la mythologie polynésienne

- Mani ou Mane est la personnification de la lune dans la mythologie nordique

- La lune était vénérée sous le nom d'Ayyur dans les croyances berbères

Le Lapin lunaire

Le lapin lunaire, ou lièvre de jade, est une forme de lapin visible par paréidolie sur la Lune. L'histoire d'un lapin vivant sur la Lune existe dans de nombreuses cultures, notamment dans la mythologie aztèque et dans le folklore de l'Asie de l'Est, où il utilise un mortier et un pilon.

Les

anciens

récits

racontent

qu'il

y

a

sur

la

Lune

non

seulement

la

déesse

Chang'E

mais

aussi

Yutu

le

lièvre

de

Jade

Dans la mythologie chinoise, il est souvent présenté comme un compagnon de la déesse de la lune Chang'e, fabriquant constamment de l'élixir de longue vie pour elle, mais dans les versions japonaise et coréenne, il bat avec un pilon la pâte de riz gluant pour préparer le mochi, une pâtisserie japonaise inspirée du caobing.

Légende de Chang’e

Conte chinois très populaire, Chang’e s’envole dans la Lune (嫦娥奔月, chángé bēnyuè) raconte comment l’héroïne, ayant avalé à tort un élixir d’immortalité, s’échappe dans la Lune d'où elle ne redescend plus. Ses premières versions, datant de la fin des Royaumes combattants aux Han, sont extrêmement courtes (20 à 30 caractères). Bien que plus développée, la légende de son mari Houyi (dans laquelle elle n’apparaît pas toujours) est faite de fragments succincts et pas toujours cohérents. Les détails du conte sont donc laissés à l’imagination du narrateur et il en existe différentes versions.

Quelques sources possibles :

- Guizang : jadis Chang’e avala l’élixir d’immortalité de Xiwangmu, elle s’envola dans la lune dont elle devint le génie

- Huainan Zi : Houyi demande des herbes d’immortalité à Xiwangmu. Chang’e les dérobe pour s’envoler dans la Lune. Depuis, l'espoir de vivre éternellement est devenu irréalisable, car nul ne sait plus où poussent ces herbes

- À la recherche des dieux de la dynastie Jin : Houyi demande des herbes d’immortalité à Xiwangmu. Chang’e les vole, puis avant de partir pour la Lune, consulte un devin nommé Youhuang (有黄 / 有黃, yǒuhuáng), qui prédit une issue favorable à son plan. Arrivée sur la Lune, elle se transforme en crapaud

- Dans le Xiyouji de Wu Cheng'en, c'est après être tombé amoureux de Chang'e et avoir formé le dessein de l'épouser que Zhu Bajie est déchu et envoyé sur terre sous la forme d'un cochon

- Une femme accompagnée d’un crapaud et d'un lièvre blanc sur une peinture sur soie de Mawangdui (IIe siècle AEC) pourrait la représenter

Une première version courante

À l’époque de l’empereur Yao vivait un chasseur, archer d’élite nommé Houyi. Un jour, un fait extraordinaire se produisit : les 10 soleils se succédant habituellement au long d’une dizaine de jours apparurent ensemble, asséchant les rivières et brûlant la terre. Yao demanda alors à Houyi d’en abattre 9 de ses flèches, ce qu’il fit. Il obtint grâce à cet exploit une grande réputation. Il en conçut le désir de devenir immortel et partit lors d’une expédition de chasse vers l’ouest à la recherche de la déesse Xiwangmu, maîtresse du Jardin de longue vie. Elle lui confia un élixir à partager avec sa femme Chang’e lorsqu’ils seraient âgés. Houyi, de retour chez lui, transmit les instructions de Xiwangmu à son épouse et enferma l’élixir dans une boîte. Mais un jour qu’il était à la chasse, le désir de connaître l’immortalité eut le dessus et elle ouvrit la boîte pour boire sa moitié d’élixir. Houyi rentrait juste et surprit sa femme qui, décontenancée, avala sans réfléchir l’intégralité du flacon. Les immortels ont le don de se transporter dans les airs, mais Chang’e, ayant absorbé le double de la dose nécessaire, avait perdu le contrôle de son corps. Elle s’éleva jusque sur la Lune où elle demeure depuis.

Autre version

Lorsque Houyi réussit à vaincre 9 des 10 soleils, le Grand Roi des Dieux, Huangdi, lui donne pour le récompenser une pilule d'immortalité. Mais sa femme Chang'e la vole. En colère, le roi des dieux décide de la punir en l'envoyant vivre seule sur la Lune.

Quelques variantes

- La forme du produit d’immortalité peut être un élixir, une pilule ou des herbes

- Dans certaines versions de République populaire de Chine, ce n’est pas la déesse Xiwangmu mais un ermite qui offre à Houyi les herbes d’immortalité

- Chang’e est quelquefois fille de Ku et sœur de l’empereur Yao, ou une immortelle du palais de l’Empereur de jade privée de son statut pour faute et bannie de la Terre

- Un passage des Chants de Chu associe Houyi à une certaine Mifei (宓妃, mìfēi signifiant : "dévergondée"), femme de Hebo (河伯, hébó) à qui il perce l’œil gauche d’une flèche. Certaines versions lui supposent donc une aventure extraconjugale dont Chang’e se venge en avalant la totalité de l’élixir

- Certaines sources font de Houyi un souverain contesté ou un personnage tyrannique. Les narrateurs qui les prennent en compte relatent qu’après sa victoire sur les soleils, Houyi fut choisi comme empereur mais devint un tyran. Sa femme avala alors l’intégralité de l’élixir pour l’empêcher de nuire éternellement

Autres occupants de la Lune

Wu Gang

Wu Gang (吴刚 / 吳剛) wú gāng est un jeune homme ambitieux doué d’une grande force physique, mais dépourvu de persévérance, ainsi n’arrive-t-il jamais à acquérir une vraie spécialité professionnelle. Il se met un jour en tête de devenir immortel et prend pour cela un maître, mais ne suit aucun enseignement à fond. Un jour, il exige de visiter la Lune accompagné de son maître car il n’a pas encore appris à voler correctement. Excédé, le vieil immortel décide de le punir. Quand Wu Gang veut revenir sur Terre, il refuse de l’aider et insiste pour qu’il se débrouille par ses propres moyens. « Si tu ne sais pas voler, tu ne pourras revenir, lui dit-il, que lorsque tu auras abattu cet arbre. » Il lui tend une hache en lui montrant un immense cannelier. Le maître parti, Wu Gang se met au travail, mais après chaque coup de hache l’écorce se referme, ce qui fait qu’il est toujours à sa tâche.

La date exacte d’apparition de cette légende est inconnue. Wu Gang est mentionné pour la première fois dans le Xiyangzazu (酉陽雜俎) de Duan Chengshi (段成式) sous la dynastie Tang. On l’y présente comme un apprenti immortel exilé sur la Lune en punition d’une faute non précisée. La croyance à l’existence d’un cannelier sur la Lune date au moins des Han, puisque le Huainanzi le mentionne. Il pourrait s’agir de l’interprétation des ombres de la surface. En effet, sur certaines fresques Han représentant le disque lunaire, on peut voir comme un lacis de branches. Dans la littérature, la Lune est parfois appelée "palais du cannelier" (桂宮) gùigōng ou "lune-cannelier" (桂月), gùiyùe.

Le lièvre de jade

Une autre interprétation courante des ombres de la Lune est d’y voir la silhouette d'un lapin ou d'un lièvre. Le Lapin lunaire (月兔) yùetù ou lapin de jade (玉兔) yùtù, est mentionné dans les poèmes yuefu (乐府 / 樂府) yuèfǔ de la dynastie Han. Ultérieurement, il se verra confier la tâche de fabriquer l'élixir d’immortalité à l’aide d’un pilon et d’un mortier de jade. Une légende tardive prétend qu’il obtint cette promotion en proposant de se sacrifier pour nourrir un vieillard qui n’était autre qu’un immortel incognito. Lièvre lunaire et lièvre de jade sont des synonymes de Lune dans la littérature.

Le crapaud

Le produit d’immortalité fabriqué par le lièvre est parfois appelé "pilule de crapaud" (蛤蟆丸) hámawán. L’association du crapaud au corps arrondi avec la Lune est déjà mentionnée dans les "Questions au Ciel" (天问 / 天問) tiānwèn de Qu Yuan (IIIe et IVe siècles AEC : "Le crapaud avale la Lune" (蟾蜍食月) chánchúshíyuè) désigne une éclipse lunaire. Zhang Heng des Han est le premier à rapporter la croyance que Chang’e se transforma en crapaud. Le "palais du crapaud" (蟾宮) chángōng est aussi un synonyme littéraire de Lune.

Dans la mythologie aztèque, il est le lapin qui s'offre comme nourriture à Quetzalcoatl alors mourant de faim et de soif pendant un voyage. Pour que tous se souviennent de son acte de noblesse, Quetzalcoatl élève le lapin dans la lumière pour que son ombre se projette sur la lune.

Dans une autre légende qui raconte la création du 5e soleil, un lapin est jeté au visage de Tecciztecatl après qu'il eut hésité à sauter dans le feu sacrificiel 4 fois lors du rituel visant à faire de lui le soleil. Il devient ainsi la lune tachée de son acte de couardise en forme de lapin. L'autre candidat, Nanahuatl, saute avant lui devenant le soleil.

Le lapin lunaire figure sur le sceau de la province de Chanthaburi, en Thaïlande Chanthaburi est la ville (buri, du sanskrit पुर, pura), de la lune (Chantha, du sanskrit चन्द्र, candrá).

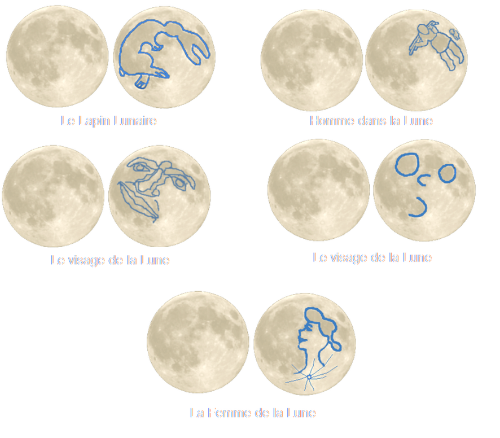

Homme dans la Lune

L'Homme dans la Lune fait référence à l'une des nombreuses paréidolie d'un visage, d'une tête ou d'un corps humain que certaines traditions reconnaissent sur la Lune. Les images sont composées des zones sombres de la maria lunaire, ou mers, et des hautes terres plus claires de la surface.

Il y a plusieurs explications quant à la naissance de l'homme dans la lune.

Une tradition européenne de longue date veut que l'homme ait été banni sur la Lune pour un crime.

Selon la tradition chrétienne, il est l'homme pris à ramasser des bâtons lors du jour de repos et condamné par Dieu à mort par lapidation dans le livre des Nombres XV : 32 – 36.

Certaines cultures germaniques pensaient qu'il était un bûcheron trouvé en train de travailler le jour de repos.

Une tradition chrétienne médiévale prétend qu'il est Caïn, le vagabond, condamné à jamais à faire le tour de la Terre.

Dante Alighiery y fait allusion à de multiples reprises dans sa Divine Comédie.

Différentes paréidolies sur la Lune

Il existe également une tradition juive médiévale selon laquelle l'image de Jacob est gravée sur la Lune.

John Lyly dit dans le prologue de son Endymion en 1591 :

"Il n'y a personne sous le soleil qui sache quoi faire de l'homme dans la lune".

Dansla mythologie nordique, Máni est la personnification masculine de la Lune qui traverse le ciel en calèche. Il est continuellement poursuivi par le grand loup Hati qui le capture à Ragnarök.

Máni signifie simplement Lune.

Dans la mythologie haïda, la figure représente un garçon ramassant des bâtons. Le père du garçon lui dit que la lumière de la Lune éclairerait la nuit, lui permettant de terminer sa corvée. Ne voulant pas ramasser de bâtons, le garçon se plaint et ridiculise la Lune. En guise de punition pour son manque de respect, le garçon est enlevé de la Terre et piégé sur la Lune.

Dans la mythologie japonaise, il est dit qu'une tribu d'êtres spirituels de type humain vivent sur la Lune. Ceci est particulièrement exploré dans Kaguya-hime.

Dans la mythologie vietnamienne, l'homme dans la lune s'appelle Cuội. Il est à l'origine un bûcheron sur Terre qui possédant ficus magique. Un jour, quand sa femme arrose par ignorance l'arbre avec de l'eau impure, il se déracine pour s'envoler. Cuội saisit alors ses racines et est emmené sur la Lune. Là, il accompagna éternellement la Chang'e et le lapin lunaire. Le trio devient la personnification de la fête de la mi-automne, quand ils descendent dans le monde des mortels et distribuent des lampions, des gâteaux de lune et des cadeaux aux enfants.

Il existe une croyance européenne traditionnelle selon laquelle l'Homme dans la Lune aime boire, en particulier du vin.

Au Moyen Âge anglais et à la Renaissance, la Lune est considérée comme le dieu des ivrognes, et au moins 3 tavernes londoniennes sont nommées : "The Man in the Moone".

Une tradition voit la figure d'un homme portant un lourd fardeau sur son dos. Il est parfois considéré comme accompagné d'un petit chien. Diverses cultures reconnaissent d'autres exemples de paréidolies, comme le lapin lunaire.