Cabinet Astrologie & Astronomie

Centaure

Les centaures sont des petits corps glacés qui gravitent autour du Soleil entre Jupiter et Neptune.

Ils ont été nommés d'après la race mythique des centaures.

Ils sont généralement de petite taille, et le membre le plus grand (10199) Chariclo a un diamètre de seulement 302 km.

Définition

Un centaure peut être défini, en première approximation, comme un astéroïde qui orbite entre Jupiter et Neptune et croise l'orbite d'une ou plusieurs planètes géantes gazeuses. Plus précisément :

- Pour le Centre des planètes mineures, un centaure est un objet dont le périhélie est au-delà de l'orbite de Jupiter et dont le demi-grand axe est à l'intérieur de l'orbite de Neptune

- Pour le Committee for Small-Body Nomenclature, un centaure est un planétoïde transjovien qui croise (ou s'approche) d'une planète géante gazeuse, mais dont l'orbite est instable, n'étant en résonance de moyen mouvement 1:1 avec aucune planète majeure

- Pour la JPL Small-Body Database (de façon similaire), un centaure est un objet dont le demi-grand axe est supérieur à 5,5 AU (AU = voir le Lexique) et inférieur à 30,1 AU

- Pour le Deep Ecliptic Survey, un centaure est un objet non résonant dont le périhélie de son orbite osculatrice reste inférieur au demi-grand axe de l'orbite osculatrice de Neptune

Histoire

Le 1er centaure fut découvert en 1920, il s'agissait de (944) Hidalgo, mais on ne connaissait pas encore l'orbite de ce corps.

Le 1er centaure identifié fut (2060) Chiron en 1977, que l'on crut d'abord être un satellite de Saturne. En approchant de son périhélie, il développa une queue cométaire et fut reclassé comme comète (sous le nom de 95P / Chiron). Il est désormais considéré à la fois comme un astéroïde et une comète, quoique d'une taille nettement plus grande que les comètes classiques.

Exploration

Aucun centaure n'a à l'heure actuelle (2014) été photographié de près par une sonde spatiale, bien qu'il semble que Phœbé (l'une des lunes de Saturne), photographiée par la sonde Cassini en 2004, soit un centaure capturé.

Le télescope Hubble a également glané quelques informations sur la surface de (8405) Asbolos.

En 2010, la sonde New Horizons devait survoler de loin un autre centaure, (83982) Crantor, mais les images furent décevantes.

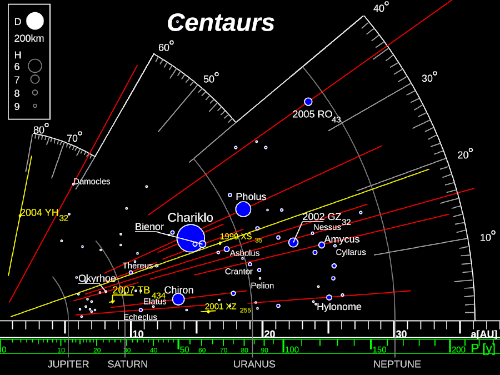

Orbites

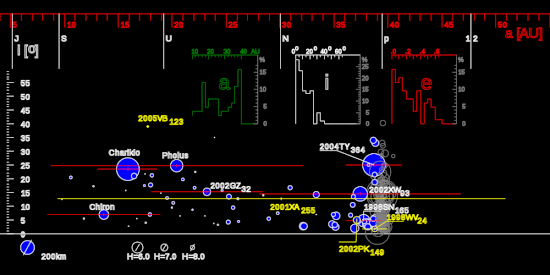

Orbites des centaures connus

Les centaures ne sont pas situés sur des orbites stables à l'échelle de la centaine de milliers d'années. Des études de leur orbite semblent indiquer qu'il s'agit d'un état orbital de transition entre la ceinture de Kuiper et les comètes à courte période. Il est possible qu'il s'agisse d'objets de la ceinture de Kuiper perturbés gravitationnellement et dont l'orbite a croisé celle de Neptune.

L'orbite des centaures est chaotique et évolue rapidement lorsque l'objet s'approche de l'une des planètes géantes du Système solaire. Certains centaures finissent par croiser l'orbite de Jupiter, s'ils démontrent une activité cométaire, ils sont reclassifiés comme comètes.

À terme, il semble que leur destin se conclut par une collision avec le Soleil (ou une planète) ou par une éjection du Système solaire.

Le diagramme (ci-dessous) illustre les orbites des centaures connus par rapport aux orbites des planètes.

Pour quelques objets, l’excentricité des orbites est représentée par les segments rouges (du périhélie à l’aphélie) avec l’inclinaison représentée sur l’axe vertical.

Orbites des centaures connus avec histogrammes

Pour illustrer la fourchette des paramètres des orbites, 4 objets avec les orbites extrêmes ont été montrés en jaune :

- 2005 VB123, sur l’orbite la plus inclinée (~ 39°) mais aussi presque circulaire (la plus petite excentricité : < 0.01)

- (8405) Asbolos, sur l’orbite la plus excentrique (excentricité = 0,69)

- 2001 XZ255, sur une orbite presque coplanaire avec l’écliptique (inclinaison < 3°)

Les histogrammes présentent la distribution de l’inclinaison i (intervalle 5°) et de l’excentricité e(intervalle 0,05) des orbites.

Caractéristiques physiques

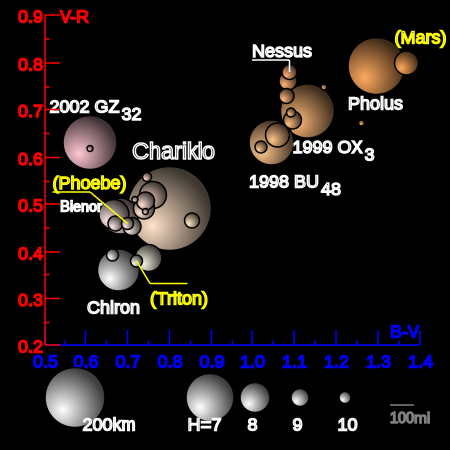

La distribution des couleurs des centaures

La taille des centaures rend impossible l’observation directe de leur surface, mais leurs indices de couleur et leurs spectres peuvent aider à étudier leur composition et fournir des indices sur l’origine de ces objets.

Couleurs

Les centaures présentent une extraordinaire diversité de couleurs défiant toute tentative de modéliser de façon simple leur composition.

L'indice de couleur est la mesure des différences de magnitude apparente de l’objet vu à travers des filtres bleu (B), neutre (V : vert-jaune) et rouge (R).

Le graphe représente les indices connus des transneptuniens à l’exception des plus grands.

Les centaures peuvent être regroupés en 2 classes :

- Très rouges, comme Pholos

- Bleu (bleu gris ou neutre selon les auteurs) comme Chiron

Les nombreuses théories qui tentent d'expliquer ces différences de couleur peuvent à leur tour être classifiées en 2 catégories :

- Celles qui expliquent la différence de couleur comme une conséquence de la vraie différence de composition et d'origine

- Celles qui traitent la différence de couleurs juste comme un simple résultat de modifications par la radiation et l’activité typique aux comètes

Comme exemple de la 2e catégorie, la couleur rougeâtre de Pholos serait due à une croûte de matière organique irradiée alors que Chiron aurait eu sa couche de glace exposée comme résultat de ses épisodes de comète.

Selon une autre explication, Pholos aurait été expulsé très récemment de la ceinture de Kuiper et la modification de la surface n’a pas encore eu lieu.

Une autre théorie suggère plusieurs processus en compétition, la radiation rendant l’objet plus rouge et les collisions avec l’activité de comète le rendant plus bleu.

Activité cométaire

Plusieurs centaures, dont Chiron - Échéclos - Chariclo, montrent des variations de luminosité dépendant de leur distance au Soleil (bien que cette distance reste toujours élevée, contrairement aux comètes) et d'autres associées à la rotation du noyau, ainsi que des variations aléatoires semblables aux éruptions cométaires.

Ces variations peuvent être expliquées en supposant que les noyaux des centaures comportent de nombreuses cavités remplies de gaz sous pression et de débris cométaires.

Quand la pression de CO augmente (par sublimation des parois ou par remontée à travers le substrat poreux), elle peut dépasser la limite de rupture, ce qui produit une explosion localisée (de gaz et de poussières) ainsi qu'une mise à découvert de parois riches en gaz (qui augmente le taux de sublimation après l'explosion).

Les simulations numériques sont en accord avec ce scénario, et expliquent aussi d'autres détails des variations de luminosité.

Liste de centaures

Parmi les objets considérés actuellement comme centaures, on peut citer ceux qui sont nommés :

- (2060) Chiron

- (5145) Pholos

- (7066) Nessos

- (8405) Asbolos

- (10199) Chariclo

- (10370) Hylonomé

- (31824) Élatos

- (32532) Thérée

- (37117) Narcisse

- (42355) Typhon

- (49036) Pélion

- (52872) Ocyrhoé

- (52975) Cyllare

- (54598) Biénor

- (55576) Amycos

- (60558) Échéclos

- (83982) Crantor

- (121725) Aphidas

- (330836) Orios

- (346889) Rhiphonos

- (365756) ISON

Mes Ouvrages

L'astrologie mondiale

2019

____________